Warum ökologische Verantwortung nur mit ökonomischer Vernunft funktioniert.

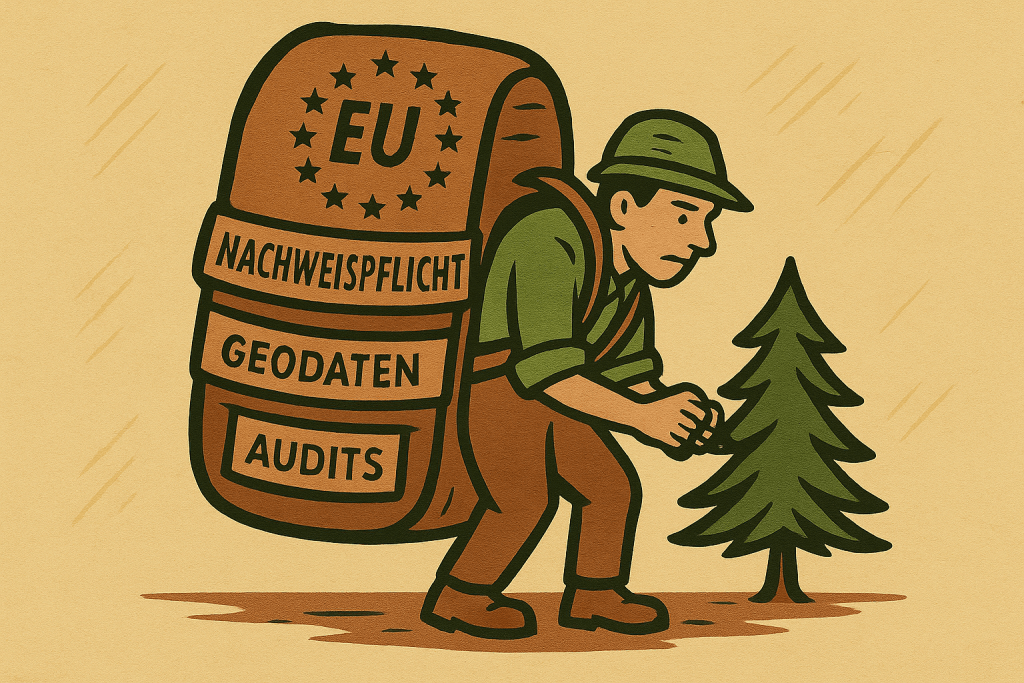

Die Idee klingt richtig: Europa will verhindern, dass Produkte auf den Markt kommen, für deren Herstellung Wälder zerstört wurden. Der Schutz globaler Ressourcen ist notwendig – aber das Instrument, das dafür geschaffen wurde, verfehlt sein Ziel. Die EU-Entwaldungsverordnung droht, die Falschen zu treffen: kleine und mittelständische Betriebe, die längst nachhaltig arbeiten, aber an bürokratischen Nachweispflichten scheitern.

Was als Beitrag zum Klimaschutz gedacht war, entwickelt sich zum Musterbeispiel europäischer Überregulierung. Statt Anreize zu setzen, entstehen neue Berichtspflichten, Datenbanken, Zertifikate. Wer handeln will, muss vor allem dokumentieren. Damit trifft Brüssel nicht die Verursacher großflächiger Rodungen – sondern diejenigen, die in regionalen Wertschöpfungsketten längst Verantwortung übernehmen.

Die Verordnung zeigt ein grundsätzliches Problem europäischer Umweltpolitik: Sie misst die Qualität einer Regelung an ihrer moralischen Intention, nicht an ihrer praktischen Wirkung. Das Ziel ist richtig, der Weg dorthin aber blind für die Realitäten der Produktion. Für viele Unternehmen – vom Holzhandel bis zur Kaffeerösterei – wird der bürokratische Aufwand so groß, dass sie kaum noch wirtschaftlich arbeiten können. Nachhaltigkeit, die nur auf dem Papier funktioniert, verliert ihre Glaubwürdigkeit.

Klimaschutz braucht Akzeptanz. Wer Betriebe durch Bürokratie überfordert, gefährdet genau jene Strukturen, die den Wandel tragen sollen: regionale Erzeuger, mittelständische Hersteller, Familienunternehmen. Es ist der klassische Zielkonflikt zwischen ökologischer Ambition und ökonomischer Vernunft – und er wird politisch zu selten ehrlich benannt.

Europa braucht beim Umweltschutz mehr Pragmatismus. Nicht jede Regulierung ist ein Fortschritt, und nicht jede Vereinfachung ein Rückschritt. Es geht nicht darum, Umweltstandards zu senken, sondern darum, sie so umzusetzen, dass sie wirken können. Kontrolle ersetzt kein Vertrauen – und Vertrauen ist die Voraussetzung, damit nachhaltiges Wirtschaften funktioniert.

Wenn Europa glaubwürdig bleiben will, muss es aufhören, Nachhaltigkeit zu administrieren, und anfangen, sie zu ermöglichen. Verantwortung entsteht nicht durch Formulare, sondern durch Einsicht und Verlässlichkeit. Ökologische Ziele bleiben nur dann stabil, wenn sie ökonomisch tragfähig sind.

Nachhaltigkeit beginnt nicht mit Verboten, sondern mit Vernunft.